|

2008/05/30 (金) 今月のウソ電 2008/05/25 (日) 赤い電車のイベント 2008/05/20 (火) 大阪地下鉄 開業75周年 2008/05/06 (火) 青梅鉄道公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2008.05.30 (金) 今月のウソ電

先月のウソ電が良かったので、

今月から毎月載せることにになりました。

今月は中央・総武緩行線のE233系です。

説明・・20XX年、中央・総武緩行線で列車増発が行われ、

従来の209系500番台とE231系では賄えないため、

E233系が1編成増備されました。

外観は中央快速線用の0番台と同じですが、

帯は同線のラインカラーである黄色のラインになっています。

なーんて(笑)

今月から毎月載せることにになりました。

今月は中央・総武緩行線のE233系です。

説明・・20XX年、中央・総武緩行線で列車増発が行われ、

従来の209系500番台とE231系では賄えないため、

E233系が1編成増備されました。

外観は中央快速線用の0番台と同じですが、

帯は同線のラインカラーである黄色のラインになっています。

なーんて(笑)

| E233系中央・総武緩行線仕様 実は導入する計画があったらしいですが、房総地区への209系転用計画の浮上によりこの計画は消えてしまいました・・・ |

2008.05.25 (日) 赤い電車のイベント

今日は、久里浜で行われた赤い電車のイベントに行きました。

まず、長津田から横浜線で東神奈川まで行き、

ここから京浜東北線で横浜まで行きました。

乗車したのは新型のE233系でした。

ちなみにE233系は中央線のものには乗車したことがありますが、

京浜東北線のものに乗るのは今回が初めてです。

横浜から京浜急行で久里浜まで行きました。

途中、上大岡で特急に乗り継ぎました。

ここから無料シャトルバスで会場に向かいました。

会場に着いてから物販コーナーに行って京急2100系のBトレを買いました。

そのあと、バスの展示コーナーに行きました。

ここには臨港バスの旧塗装復元車、京浜急行バスの小型車とリムジンバスの3台でした。

バスを撮影後、保存車両を撮りながら電車撮影会場へ向かいました。

ちなみに保存車両の車内見学は去年したので今年はしませんでした。

電車撮影会場では今回の主役である1000系の110周年記念のラッピング電車の写真を撮影しました。

撮影終了後に工場見学をしました。

工場見学では塗装中の電車やいろんな部品など、普段は見れないものを見ました。

特に一番目を引いたのは売りに出された1000系と天井に付いていた扇風機を取り外して工業用扇風機にしたものでした。

その後、相鉄のED10型電気機関車のBトレを購入してから、

工場内に戻り、車体上げ作業実演を見ました。

今年の車体上げ作業実演で使用された車両は「だるま」こと800系の中間車、816-3号車でした。

車体上げ作業実演はかなり迫力がありました。

最後に京急110年の歴史の展示を見たあと、

無料シャトルバスで久里浜まで戻り、お昼を食べてから上大岡回りで帰りました。

ちなみに帰りは京浜急行で硬券を使いました。

この京浜急行の硬券は小牟田哲彦氏の書いた「今でも乗れる昭和の鉄道」でその存在を知り、今回使いました。

行く時に横浜駅の駅員さんにたずねたら「乗車券はどの駅も120円のものしかない」と言われたので、120円のきっぷを買って、不足する運賃は上大岡で降りるときに払いました。

まず、長津田から横浜線で東神奈川まで行き、

ここから京浜東北線で横浜まで行きました。

乗車したのは新型のE233系でした。

ちなみにE233系は中央線のものには乗車したことがありますが、

京浜東北線のものに乗るのは今回が初めてです。

横浜から京浜急行で久里浜まで行きました。

途中、上大岡で特急に乗り継ぎました。

ここから無料シャトルバスで会場に向かいました。

会場に着いてから物販コーナーに行って京急2100系のBトレを買いました。

そのあと、バスの展示コーナーに行きました。

ここには臨港バスの旧塗装復元車、京浜急行バスの小型車とリムジンバスの3台でした。

バスを撮影後、保存車両を撮りながら電車撮影会場へ向かいました。

ちなみに保存車両の車内見学は去年したので今年はしませんでした。

電車撮影会場では今回の主役である1000系の110周年記念のラッピング電車の写真を撮影しました。

撮影終了後に工場見学をしました。

工場見学では塗装中の電車やいろんな部品など、普段は見れないものを見ました。

特に一番目を引いたのは売りに出された1000系と天井に付いていた扇風機を取り外して工業用扇風機にしたものでした。

その後、相鉄のED10型電気機関車のBトレを購入してから、

工場内に戻り、車体上げ作業実演を見ました。

今年の車体上げ作業実演で使用された車両は「だるま」こと800系の中間車、816-3号車でした。

車体上げ作業実演はかなり迫力がありました。

最後に京急110年の歴史の展示を見たあと、

無料シャトルバスで久里浜まで戻り、お昼を食べてから上大岡回りで帰りました。

ちなみに帰りは京浜急行で硬券を使いました。

この京浜急行の硬券は小牟田哲彦氏の書いた「今でも乗れる昭和の鉄道」でその存在を知り、今回使いました。

行く時に横浜駅の駅員さんにたずねたら「乗車券はどの駅も120円のものしかない」と言われたので、120円のきっぷを買って、不足する運賃は上大岡で降りるときに払いました。

|  |  |  |

| 解体を待つ1000系 クーラーなどが外されてその時を静かに待つ・・ | 青い電車と110周年記念のラッピング電車(1321編成) | 110周年記念のラッピング電車(1309編成)と新1000系ステンレス車と2000系 | 雨に濡れる赤い電車たち・・ |

|  |  |  |

| 110周年記念のラッピング電車の並び | 「特急 羽田空港」の行き先を出した2000系 | 売りに出された1000系の先頭車 | 車体上げ作業実演 |

|  |  |  |

| 塗装中の1500系 白い帯がないのでまるで名鉄の電車のよう。 | 天井にぶら下がっていた扇風機を改造した工業用扇風機 | 京急2100系のBトレと帰りに使った硬券 | 京急2100系のBトレ ドアが前後にあるのでまるで阪急6300系のよう |

| 臨港バスの旧塗装復元車(通称銀バス) |

2008.05.20 (火) 大阪地下鉄 開業75周年

今日、大阪の地下鉄が開業75周年を迎えた。

最初にできたのは御堂筋線の梅田〜心斎橋間(3.1km)で、

100型と呼ばれる1両編成の電車が往復していた。

この100型は三角形のつり革や次駅の案内表示機など当時としては画期的な設備を備えていた。

また、将来の連結運転を見越して「安全畳垣」と呼ばれる折りたたみ式の転落防止柵を設置していた。

その後、難波、天王寺と路線を延ばし、

1942年には2路線目である四つ橋線の大国町〜花園町が開業した。

戦後は路線をさらに延ばし、

御堂筋線は1951年に昭和町まで、翌年には西田辺まで開業し、

1956年には四つ橋線が岸里まで、2年後には玉出まで開業、

1960年には御堂筋線があびこまで開業し、

1961年には中央線の最初の区間である大阪港〜弁天町間が開業した。

同線は開業当初、地下鉄でありながら全線が地上で、車両も小田急のロマンスカーに酷似したカラーリングを纏った6000系車両が1両編成で走っていた。

1964年には御堂筋線の梅田〜新大阪間と中央線の弁天町〜本町(仮)間が開業し、

翌年には四つ橋線が西梅田まで開業した。

その後も路線の拡張は続き、1967年に谷町線の東梅田〜谷四間と中央線の谷四〜森ノ宮間が、

1968年には谷町線の谷四〜天王寺間と中央線の森ノ宮〜深江橋間が、

1969年は千日前線の野田阪神〜桜川間と谷九〜今里間、今里〜新深江間、中央線本町〜谷町四丁目間、

堺筋線の天神橋筋六丁目〜動物園前間が開業した。

また、同年にはこれまで○号線と呼ばれていた線名が現在のように「御堂筋線」と呼ばれるようになった。

翌年には御堂筋線の新大阪〜江坂間と千日前線の桜川〜谷九間が開業した。

同年、谷町線の建設現場でガス爆発が発生し、死者79名、重軽傷者420名を出す大惨事になった。

この頃は大阪万博に合わせて路線の整備が進められていた時期でもある。

この過程で、駅の統合も行われた。(四つ橋線の信濃橋・難波元町駅がそれぞれ本町・なんば駅に統合)

万博閉幕後も路線の拡張はさらに続き、

1972年には四つ橋線の玉出〜住之江公園間、1974年には谷町線の東梅田〜都島間、

1977年には谷町線の都島〜守口間、1980年には谷町線の天王寺〜八尾南間、

翌年には千日前線の新深江〜南巽、その2年後には谷町線の守口〜大日間、

1985年には中央線の深江橋〜長田間、1987年には御堂筋線のあびこ〜なかもず間が開業した。

この間、ラインカラーの制定やチョッパ制御の10系、VVVF制御の20系など先進的な車両が登場した。

1979年には御堂筋線に冷房車も登場した。

花博が開かれた1990年にはアクセス路線として鶴見緑地線(現長堀鶴見緑地線)の京橋〜鶴見緑地間が開業した。

この路線は日本初のリニア式の地下鉄である。

その後、1993年には堺筋線の動物園前〜天下茶屋間、1996年に鶴見緑地線の京橋〜心斎橋間が開業した。

鶴見緑地線はこの際、路線名を現在の「長堀鶴見緑地線」に改名した。

翌年には長堀鶴見緑地線の心斎橋〜大正間と鶴見緑地〜門真南間、

2006年には今里筋線の井高野〜今里間が開業し、現在の地下鉄網が完成した。

2004年7月から駅のナンバリング制度が導入され、各駅に番号が付いた。(例えば、御堂筋線新大阪駅の場合はM13)

このナンバリング制度は各路線のアルファベットの頭文字(御堂筋線はM 谷町線はT 四つ橋線はY 中央線はC 千日前線はS 堺筋線はK(Sだと千日前線と重複するため) 長堀鶴見緑地線はN 今里筋線はI)と通し番号で構成されているが番号は東京のように1からではなく11から始まっているのが特徴である。

現在9号線(仮称敷津長吉線)の住之江公園〜喜連瓜破間が計画されており、大阪の地下鉄は発展を続ける・・

出典・・・wikipedia大阪市営地下鉄・大阪市交通局公式HP「WEB MUSEUM 開通年表」・想い出博物館/我が街大阪(ガス爆発の画像はこちらより)

注・・9号線のラインカラーは自分の想像です。念のため。

最初にできたのは御堂筋線の梅田〜心斎橋間(3.1km)で、

100型と呼ばれる1両編成の電車が往復していた。

この100型は三角形のつり革や次駅の案内表示機など当時としては画期的な設備を備えていた。

また、将来の連結運転を見越して「安全畳垣」と呼ばれる折りたたみ式の転落防止柵を設置していた。

その後、難波、天王寺と路線を延ばし、

1942年には2路線目である四つ橋線の大国町〜花園町が開業した。

戦後は路線をさらに延ばし、

御堂筋線は1951年に昭和町まで、翌年には西田辺まで開業し、

1956年には四つ橋線が岸里まで、2年後には玉出まで開業、

1960年には御堂筋線があびこまで開業し、

1961年には中央線の最初の区間である大阪港〜弁天町間が開業した。

同線は開業当初、地下鉄でありながら全線が地上で、車両も小田急のロマンスカーに酷似したカラーリングを纏った6000系車両が1両編成で走っていた。

1964年には御堂筋線の梅田〜新大阪間と中央線の弁天町〜本町(仮)間が開業し、

翌年には四つ橋線が西梅田まで開業した。

その後も路線の拡張は続き、1967年に谷町線の東梅田〜谷四間と中央線の谷四〜森ノ宮間が、

1968年には谷町線の谷四〜天王寺間と中央線の森ノ宮〜深江橋間が、

1969年は千日前線の野田阪神〜桜川間と谷九〜今里間、今里〜新深江間、中央線本町〜谷町四丁目間、

堺筋線の天神橋筋六丁目〜動物園前間が開業した。

また、同年にはこれまで○号線と呼ばれていた線名が現在のように「御堂筋線」と呼ばれるようになった。

翌年には御堂筋線の新大阪〜江坂間と千日前線の桜川〜谷九間が開業した。

同年、谷町線の建設現場でガス爆発が発生し、死者79名、重軽傷者420名を出す大惨事になった。

この頃は大阪万博に合わせて路線の整備が進められていた時期でもある。

この過程で、駅の統合も行われた。(四つ橋線の信濃橋・難波元町駅がそれぞれ本町・なんば駅に統合)

万博閉幕後も路線の拡張はさらに続き、

1972年には四つ橋線の玉出〜住之江公園間、1974年には谷町線の東梅田〜都島間、

1977年には谷町線の都島〜守口間、1980年には谷町線の天王寺〜八尾南間、

翌年には千日前線の新深江〜南巽、その2年後には谷町線の守口〜大日間、

1985年には中央線の深江橋〜長田間、1987年には御堂筋線のあびこ〜なかもず間が開業した。

この間、ラインカラーの制定やチョッパ制御の10系、VVVF制御の20系など先進的な車両が登場した。

1979年には御堂筋線に冷房車も登場した。

花博が開かれた1990年にはアクセス路線として鶴見緑地線(現長堀鶴見緑地線)の京橋〜鶴見緑地間が開業した。

この路線は日本初のリニア式の地下鉄である。

その後、1993年には堺筋線の動物園前〜天下茶屋間、1996年に鶴見緑地線の京橋〜心斎橋間が開業した。

鶴見緑地線はこの際、路線名を現在の「長堀鶴見緑地線」に改名した。

翌年には長堀鶴見緑地線の心斎橋〜大正間と鶴見緑地〜門真南間、

2006年には今里筋線の井高野〜今里間が開業し、現在の地下鉄網が完成した。

2004年7月から駅のナンバリング制度が導入され、各駅に番号が付いた。(例えば、御堂筋線新大阪駅の場合はM13)

このナンバリング制度は各路線のアルファベットの頭文字(御堂筋線はM 谷町線はT 四つ橋線はY 中央線はC 千日前線はS 堺筋線はK(Sだと千日前線と重複するため) 長堀鶴見緑地線はN 今里筋線はI)と通し番号で構成されているが番号は東京のように1からではなく11から始まっているのが特徴である。

現在9号線(仮称敷津長吉線)の住之江公園〜喜連瓜破間が計画されており、大阪の地下鉄は発展を続ける・・

出典・・・wikipedia大阪市営地下鉄・大阪市交通局公式HP「WEB MUSEUM 開通年表」・想い出博物館/我が街大阪(ガス爆発の画像はこちらより)

注・・9号線のラインカラーは自分の想像です。念のため。

大阪の地下鉄たち

カッコ内は最初の区間の開業年月日 |  |  |  |

| 1号線「御堂筋線」(1933/5/20) | 2号線「谷町線」(1967/3/24) | 3号線「四つ橋線」(1942/5/10) | 4号線「中央線」(1961/12/11) |

|  |  |  |

| 5号線「千日前線」(1969/4/16) | 6号線「堺筋線」(1969/12/6) | 7号線「長堀鶴見緑地線」(1990/3/20) | 8号線「今里筋線」(2006/12/24) |

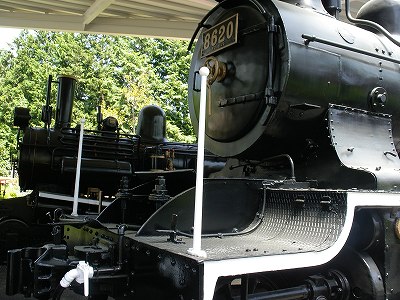

2008.05.06 (火) 青梅鉄道公園

今日は、青梅にある鉄道公園に行きました。

この青梅鉄道公園は1962年に開園した鉄道公園で、

ここには実物の鉄道車両11両が展示されています。

まず、園内にいる保存車両の撮影をしました。

SLや0系新幹線などを撮影しました。

ここに保存されている新幹線は以前は東北・上越新幹線と同じ緑色でしたが、

再整備を受けた際、元の青色に戻されました。

ちなみに車内は原型のままで、

0系の原型の車内を見たければ、この青梅鉄道公園に行くのをおすすめします。

そのあと、資料館に行ったり、

八王子で購入した釜飯弁当を食べたり、

展望台から景色を撮ったりしました。

1時からの模型運転を見た後、

踏切を動かしたりして帰りました。

ちなみにこの青梅市は古い町並みがたくさんあることで知られています。

また、漫画家の赤塚不二夫氏の作品を展示している「青梅赤塚不二夫会館」があります。

そのため青梅駅の駅舎の中には「バカボンのパパ」の銅像があります。

同駅の発車音も「ひみつのアッコちゃん」のテーマ曲が使われています。

この青梅鉄道公園は1962年に開園した鉄道公園で、

ここには実物の鉄道車両11両が展示されています。

まず、園内にいる保存車両の撮影をしました。

SLや0系新幹線などを撮影しました。

ここに保存されている新幹線は以前は東北・上越新幹線と同じ緑色でしたが、

再整備を受けた際、元の青色に戻されました。

ちなみに車内は原型のままで、

0系の原型の車内を見たければ、この青梅鉄道公園に行くのをおすすめします。

そのあと、資料館に行ったり、

八王子で購入した釜飯弁当を食べたり、

展望台から景色を撮ったりしました。

1時からの模型運転を見た後、

踏切を動かしたりして帰りました。

ちなみにこの青梅市は古い町並みがたくさんあることで知られています。

また、漫画家の赤塚不二夫氏の作品を展示している「青梅赤塚不二夫会館」があります。

そのため青梅駅の駅舎の中には「バカボンのパパ」の銅像があります。

同駅の発車音も「ひみつのアッコちゃん」のテーマ曲が使われています。

|  |  |  |

| 青梅鉄道公園 | 青梅鉄道公園の表札 | C11 1 | ED16 1 |

|  |  |  |

| 新幹線0系 | 0系の車内 座席などが昔のまま | 9608 | 8620 |

|  |  |  |

| 2221 | クモハ40 | D51 452 | 110 鉄道記念物に指定されている |

|  |  |  |

| E10 2 | 5540 | 資料館に展示しているブルトレのテールマーク | 資料館にあるHOゲージのパノラマ模型 |

|  |  |  |

| 資料館に展示してある通勤電車の写真 | 資料館2階にある中央線201系の写真 | ミニSL弁慶号 | 新幹線100系の電動遊具 なぜか400系つばさの旧塗装を纏う |

|  |  |  |

| こちらはE2系あさまの塗装を纏った100系の電動遊具 | 昭和レトロ商品博物館 | 青梅駅駅舎 | 青梅駅駅舎と都営バス |

|  |  |  |

| 青梅駅駅舎の中に展示されているバカボンのパパの銅像 | 青梅駅の通路の中にあるバカボンのパパの顔 | 青梅駅の通路にある昔の映画のポスター | 青梅駅の駅名標 JR東日本標準仕様の駅名標をレトロ調にアレンジしたもの |

|  |  |  |

| 青梅駅の構内に留置されているE233系軍団 | 青梅駅の番線標(2番線) こちらもJR東日本標準仕様のものをレトロ調にアレンジしたもの | 青梅駅の番線標 こちらは1番線 | 青梅の観光案内所にあるひみつのアッコちゃんの看板 |

日々日記by Small Ocean